- 古氏新闻

- 古氏族谱

- 学术研究

- 古氏著作

- 书画专区

- 影视专区

- 古氏人物

- 古代人物

- 近现代人物

- 当代人物

- 古氏源流

- 中华古氏

- 《古氏通讯》第1期

- 《古氏通讯》第2期

- 《古氏通讯》第3期

- 《古氏通讯》第4期

- 《古氏通讯》第5期

- 《古氏通讯》第6期

- 《古氏通讯》第7期

- 《古氏通讯》第8期

- 《古氏通讯》第9期

- 《古氏通讯》第10期

- 《古氏通讯》第11期

- 《中华古氏》第1期

- 《中华古氏》第2期

- 《中华古氏》第3期

- 《中华古氏》第4期

- 《中华古氏》第5期

- 《中华古氏》第6期

- 《中华古氏》第7期

- 《中华古氏》第8期

- 《中华古氏》第9期

- 《中华古氏》第10期

- 《中华古氏》第11期

- 《中华古氏》第12期

- 《中华古氏》第13期

- 《中华古氏》第14期

- 《中华古氏》第15期

- 《中华古氏》第16期

- 《中华古氏》第17期

- 《中华古氏》第18期

- 公告栏

- 古氏文化

- 传统文化

- 民情风俗

- 寻根谒祖

- 逸闻趣事

- 文学专区

- 胜迹遗踪

- 古氏宗祠

- 陕西省古氏宗祠

- 山西省古氏宗祠

- 江西省古氏宗祠

- 广东省古氏宗祠

- 安徽省古氏宗祠

- 广西省古氏宗祠

- 台湾古氏宗祠

- 古氏组织

- 公益慈善

- 古氏企业

- 古氏分布

- 陕西省古氏

- 世界各国古氏

- 湖北省古氏

- 山西省古氏

- 山东省古氏

- 河南省古氏

- 河北省古氏

- 重庆市古氏

- 安徽省古氏概况

- 四川省古氏

- 古氏祖坟

- 广东省古氏祖坟

- 江西省古氏祖坟

- 陕西省古氏祖坟

婺江汀江一水牵

——记浙江省金华市新安古氏后裔上杭寻根之行

█ 浙江金华 古开法

2025年暮春三月,莺飞草长,我们踏上了前往福建省上杭县的寻根访亲之途。同行的古氏后裔有,如财叔和春花婶他们一家五口、堂哥卸芳、堂弟锦华和他的母亲金香、堂弟文军夫妇、堂侄正华、伟荣和我们夫妇俩。特别值得一提的是,如财叔夫妇和金香婶,他们仨位都已年届耄耋,步履蹒跚,但仍然不辞辛劳,一同前往,对列祖列宗的一片孝敬之心,令人感佩。

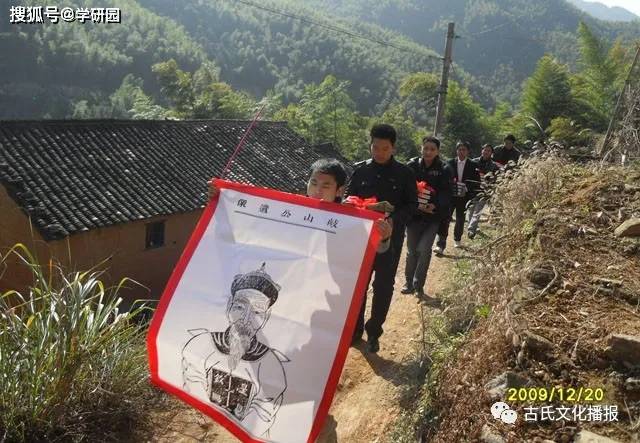

2008年,我主持修缮《金华新安古氏宗谱》并为之作序,对家藏的民国廿七年(1938年)修缮的《古氏宗谱》作了研读,得知金华葛岭古氏第一世始祖岐山公,是从福建上杭迁移过来的。该宗谱卷二有《闽汀上杭古氏本宗世系图》,此世系图中有明确记载,岐山公是上杭古氏世系第十五世。在《浙婺汤邑谷口葛岭古氏本支世系》中,岐山公另起第一世,字号排行“行刚一”并有这样的记载:“祖居闽汀之上杭”,而在卷三《浙婺汤邑谷口葛岭古氏本支行传》中,记载更为详尽:“行刚一,讳,岐山,闽汀之上杭县安乡竹头下老屋场至于浙婺汤邑井下源大埠岭脚住居”。

金华古氏族谱发行 (古小彬摄影)

古开法在发谱仪式上讲话 /古小彬 拍摄

上杭,竹头下,老屋场,是我们金华古氏先祖的祖居地;

上杭,竹头下,老屋场,是我们金华古氏后裔遥远的故乡。

宗谱上虽然未有岐山公具体迁徙时间的记载,但根据其出生年月和婚育状况的推断,大约是在康熙末雍正初那个时候搬迁过来的,至今已历三百年左右的时代变迁。那里,如今还叫竹头下老屋场吗?那里,如今还有古氏后裔在生活工作吗?那里,如今还有古氏宗祠,还能找到先祖的坟茔吗?

两地古氏后裔,最早的牵线人是,堂弟勇良的大学同学,他在上杭工作。他将认识的古志禄、古志光联系方式推给了勇良。几年前,勇良将此事告之于锦华和勇山,便有赴闽西寻根访亲之念,但那时锦华担任金华市公安局经侦支队支队长,工作繁忙,未能成行。今年春节祭祖时,勇山勇良与锦华相遇,再次提起此事,刚刚退休得以有闲的锦华,从古志禄、古志光和古瑞清他们那里得知,那个地方还叫竹头下,那里还有古氏后裔在生息繁衍。经过他们的一番努力,终于促成了此次上杭寻根访亲之旅。

4月18日9点02分,我和妻子包文月乘坐G1651次高铁,从金华出发,经由龙岩中转乘坐D6396次前往上杭,堂侄正华则从杭州出发,乘坐与我们同一班次的高铁一起前往。下午1点53分,我们抵达上杭。下了车,出了站,坐上一辆早早等候在这里的车子,开车来接的正是古志禄。他将我们三人送到了金秋假日酒店,前台登记待付费时,古志禄说:“费用已经付了,你们去房间休息吧!我还要去高速路口接古锦华古文军他们。”

客房是个套间,宽敞,安静,舒适。洗漱之后,我躺在床上休息了一会儿后,看手机,看到正华发在群里的一个视频,打开一看,高速路口,加油站前,十多位宗亲,一长条横幅:“古氏同根同源同宗谊,古氏宗亲,欢迎回家”。想不到上杭的古氏宗亲,这么重情,这么热心,以如此隆重的仪式欢迎我们的到来!短短的10秒小视频,让我瞬间破防,两眼湿润。

等大家汇聚到酒店大堂,我去房间拿来了特地带来赠送给上杭宗亲的《金华新安古氏宗谱》(卷一卷二),上杭宗亲们急切地想知道,在我们这部宗谱上有没有关于上杭这边根脉的记载?能不能找到他们这边古氏繁衍的脉络?

上杭古氏的族谱,已不复存在。几年前,他们虽然重修了宗谱,但是十九世之前的世系脉络的记载,是欠完整的,只能凭老辈人的记忆和地下挖出来装有祖宗灵骨罐子盖反面的零星记载,有所表述。我翻看古志禄发给我的电子版宗谱,十八世之前的世系记载,是空缺的;行传部分,第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十五世的名号也是空缺的,其他世序,基本上也只有一个名字和某姓“孺人”。我估计,这些记载的依据可能源自墓碑上的刻石。次日上午,我和锦华、文军在竹头下的山头上“考证”过一口古墓石碑,抹去碑面上的青苔,见刻有:“十六世 古公 祖 考古公 云万 妣张太孺人 合墓”。这便是,他们那里墓碑碑文的格式。

翻开我带去的《金华新安古氏宗谱》卷二,赫然展现在大家眼前的《闽汀上杭古氏本宗世系图》和《闽汀上杭古氏本宗行传》,让上杭的宗亲们终于清清楚楚地找到了他们祖上从第一世到第十七世的名讳、子嗣、配氏、迁徙、葬地等等。初始迁居至浙婺汤邑大埠岭脚的岐山公,在上杭的世系图中,是第十五世,而在我们金华古氏世系图中,他则是另起的第一世。从岐山公,繁衍至我们绍字辈,是第八世。这天到场迎接我们到来的上杭古氏宗亲中辈分最高的属古浩华,据他自我介绍,是第二十世;志禄、志能、志东、志玉、志光等以“志”开头取名的宗亲是第二十一世,华清、旭华等则是二十二世;按照上杭古氏本宗世系排列脉络,那么我们金华这边绍字辈,则为二十二世。如此看来,我们一行中最为年长的直字辈如财叔,今年89高龄了,他该叫比他年轻许多的古浩华为叔叔,我和锦华文军勇山勇良,这些年过五十以上的人该叫古浩华为爷爷,而“志”开头字为名的宗亲,都是我们的叔叔,那几位二十来岁的小年轻才是我们这些年过半百之人的弟弟妹妹。

“爷爷”“伯伯”“叔叔”“弟弟”“妹妹”……一阵亲切的称呼后,上杭与金华之间,两地古氏更显亲密了,大堂里溢满浓浓的亲情。

家谱是一个家族的遗传密码,家谱是一个家族的宝藏地图,家谱更是一个家族的历史长河和精神家园。所以,翻开我们民国廿七年修缮的《古氏宗谱》,开宗明义,用了四个页码,印着六个大字:“家”“宝”“水木”“本源”,其重要性,不言而喻。

花坛边,椰树下,举行了赠谱仪式。在热烈的掌声下,我们这边古氏辈分最高的如财叔,向上杭那边古氏辈分最高的浩华爷爷,赠送了《金华新安古氏宗谱》。“古氏家族一家亲——”,大家喊着口号,录了视频,拍了照,建了群。他们来迎接我们的除了有古志禄,还有古浩华、古志光、古志玉、古志东、古志能、古瑞清、古华清、古荣清、古慧杭、古慧亮、古旭华、谢梅梅等古氏宗亲。

晚餐,上杭的宗亲在华盛大酒楼三楼大包厢,摆了两桌,点了地道的家乡特色菜,带来了浓浓的家乡米酒,给我们接风洗尘。席间,相互间,一轮轮地敬酒,一遍遍地认亲,一位叫谢梅梅的古家媳妇来到我们这一桌敬酒时,正华问我们:“怎么称呼?”锦华和文军说:“叫奶奶!”于是芳字辈的正华和伟荣便亲切叫她“奶奶”。后来,又来了蓝肖雪和高林翠,他们自我介绍说都是第二十二世的古家媳妇,是三妯娌。这么看来,之前正华和伟荣叫梅梅为奶奶叫大了,于是他们对她们的称呼又小了一辈,“婶婶”“婶婶”地叫,席间氛围爆棚,包厢里充满欢声笑语,充满宗亲族情。

次日早上九点钟,在古志禄他们的带领下我们出了上杭城区,穿过一片烟田,来到离城十多公里外的一个小村庄,停好车子,进入一户人家的院子,三层楼里迎出来的正是头天晚上参加过欢迎宴会的古瑞清。据瑞清介绍,大约在200年前(即清道光年间),竹头下老屋场的古氏,陆陆续续搬迁到20公里外的马势滩居住。1998年,因汀江下游建棉花滩水库,这里的古氏后裔经历二次搬迁,从马势滩移居到上杭城郊萝卜岭居住,村名仍叫黄竹村。如今,古瑞清、古瑞平两家兄弟是仅有的留守在竹头下老屋场的古氏后裔。古瑞清的微信昵称叫“南来北往”,他南来北往的跑运输,属于当地的富户,十年前建了这幢三层楼房。

古瑞清将我们带到房子右边,指着一片废墟,告诉我们,祠堂原先就在这里,十多年前倒塌了。我们举目所见,看到萋萋荒草之中有一块石板,石板边上摆着一只香炉,香炉里插着香梗。此处背后是山坡,茂林修竹,郁郁葱葱;前面是田畴,连片烟草,一马平川。紧靠“祠堂”的前面,是一口半月形祠堂,这跟培田古村落那些豪门大宅前面一样,都有一口半月形的池塘,用文军的话来说,这就是“风水眼”。水满则溢,月满则亏。半月,预示着前程无限,未来可期。

看到此一风水宝地,想想金华大埠岭脚和葛岭那样的地方,一个疑问,在我脑海里跳了出来:300年前,我们的岐山公留下小脚的太婆,自己带着三个孩子,跋山涉水,不远千里,仅凭两条腿,来到自然条件远不如竹头下的金华南山这个半山岭顶。这到底是出于什么原因呢?诚然,大埠岭脚也罢,葛岭也罢,就风水而言,都是宝地福地。我在《金华新安古氏宗谱·序》中曾这样写道:“此地崇山峻岭,茂林修竹,黄发垂髫,怡然自乐,实乃不知有汉,无论魏晋之仙源福地也!”但毕竟人是要生活的,要有生活的基本来源的,这里村庄附近连田都很少有,粮田大都在数里路外的山下谷口、下淤、鱼潭。在儿子勇山、勇良及儿媳陪同下同行的如财叔,看了竹头下这个地方,想想自己住了大半辈子的葛岭,感叹说:“我们那里,真的不是个地方,我们每年在鱼潭种的二十多担稻谷,要挑到葛岭,真是挑死人嘞!”

之前,我听说过福建客家人的孩子长大了,都要被父辈赶出去,独自谋生。如果属于此种原因的迁徙,应该是越迁徙,地方越好,而不是越来越差。就像咱们现在,就趋势而言,有下山脱贫,而没有上山脱贫的;有进城脱贫,而没有下乡脱贫的。我们的岐山公为啥反其道而迁之?莫不是为了躲避天灾,为了躲避人祸,逃难保命,延续根脉?闽西一带,在明清时期,或因抗租暴动,或因土地兼并,或因种族火拼,流离失所的,背井离乡的,大有人在。从永定土楼的防御功能,你就不难知道,当时闽西一带社会矛盾有多复杂。

我们的岐山公,带着三个儿子,离开上杭,先是在井下源的大埠岭脚。长子新龙公,迁居宣南七都陶舒岭脚(武义古氏家谱电子版,一名应龙);次子福龙公,迁居塔石源葛岭;三子兴龙公,家谱上记载:“仍居福建”,据老辈人回忆,其晚年才回到上杭,侍奉老母。岐山公为何要将长子和次子,分散到比大埠岭脚地理环境条件还要差很多的金华葛岭和武义陶舒岭脚呢?唯一的解释,只能是躲避灾难,延续香火,以图日后古氏家族子嗣绵延,平安昌盛。

时光不能倒流,历史不能假设。三百年前,我们的祖先,到底经历了什么,已经无法复盘,将是一个千古之谜。站在竹头下老屋场古氏宗祠的废墟上,我唯有对先祖那种坚韧不拔的顽强意志,忍辱负重的奋发精神,仁义智信的高尚品德和耕读传立范、薪火相传的优良家风,致以深深的敬意。

我们点燃了香烛,焚烧了纸箔。来上杭之前,正华数次在群里提醒大家,准备好祭品。头天晚上,卸芳对祭祀仪式提出了很好的建议。拜祭时,文军从一个大塑料袋里拎出了几大串数百个锡锭,这都是他来之前,特地买来锡箔,和妻子刘彩虹亲手一个一个折起来的。熊熊的香火,燃烧着的是古氏后裔的虔敬和赤诚。文理兼修、才华横溢的他,代表大家宣读了由他起草的祭文:

维

公元二○二五年四月十九日(岁次乙巳年三月廿二)良时,迁居浙中婺洲古氏后裔代表,汇聚祖地,谨备清酌庶馐,香烛纸箔,以虔诚感恩之心,致祭于先祖之灵前,诚曰:

汀江河畔 竹头下村

唯吾尊祖 开疆拓土

以勤为径 立德为范

竹纸蚕桑 耕读传家

克勤克俭 子嗣绵延

浙婺汤邑 谷口葛岭

岐山始祖 肇基福地

薪火相传 生生不息

祖德庇佑 家族兴旺

以孝为先 家宅和合

以善为本 固本强基

今日寻根 赓续祖德

婺江汀江 一水相牵

古氏同袍 血脉融通

唯愿吾辈 光宗耀祖

平安顺遂 福泽绵长

呜呼!

祖宗在天之灵,有知子孙之心,佑我子孙,世代昌隆。

子孙永志不忘,祖宗之恩,祖宗之德,祖宗之训,永铭心间。

愿祖宗之灵,永享祭祀,永保子孙,福泽无疆。

尚飨!

告毕

一叩首,谢天地恩宠,古氏一脉,源远流长

二叩首,谢祖宗庇佑,家族兴旺,福泽绵长

三叩首,谢古氏族人,同心同德,共创辉煌。

居浙江金华古氏后裔直字辈绍字辈协芳字徽字辈祭上

锦华的母亲金香,跟他的父亲一样,孝祖敬宗,是我们晚辈的榜样。金香婶出发前特地买来一块红布,精心地缝制了一个布袋,她用这个红布袋装了一袋祖地的泥土。她说,带回去,放在葛岭太公屋里供奉着。受到她的感召,我和文军,用一个红色的塑料袋,也装了一袋古氏宗祠遗址上的热土,带回去,放在停久太公屋的供桌上。

竹头下老屋场的土壤,象征着金华古氏的根源和归属,象征着古氏先祖的恩泽和庇佑,承载着金华古氏对遥远故乡的记忆与眷恋,也寄托着我们金华古氏后裔对元祖的敬意和感恩。

祭奠完毕,我们打算回到上杭城里,但古瑞清非常好客,他叫来了流动酒席,请我们吃了中饭。傍晚,我们从永定土楼回来后,去有着140多古氏后裔集中居住地——近郊萝卜岭黄竹村,看到这里家家户户住上三层新楼房,过着其乐融融的新生活,我们为之感到由衷的高兴。

晚餐,我们金华古氏后裔代表一行在头天他们宴请我们的同一酒楼,摆了三桌答谢酒筵。豪爽的锦华和伟荣,觥筹交错间,不觉已现醉态,坐在我边上的古志光,也喝得高兴开心,拍照合影时,尽显睡意蒙眬状。席间,锦华、文军、正华和我,分别讲了话,对此次上杭寻根之行受到宗亲们的热情接待表示感谢,并期望这是个开端,双方日后的交流,互动,能像婺江一样清澈美丽,像汀江一样源远流长。

20日早餐后,我们返回金华。早上七点不到,前来送行的古志禄、古志玉、古华清和古荣清四位宗亲早早地候在大堂,当与我们依依惜别时,他们给我们每人送上一份上杭特产——萝卜干。

一份萝卜干,情深意味长。甜甜的,香香的,带点辣味的,当我们咀嚼着这饱蘸着浓浓亲情的萝卜干时,品尝到的是家乡的味道,宗亲的味道,品尝到的是古氏客家人那份血浓于水的重情重义气的独特味道。

(2025年4月25日于金华云在轩)