- 古氏新闻

- 古氏族谱

- 学术研究

- 古氏著作

- 书画专区

- 影视专区

- 古氏人物

- 古代人物

- 近现代人物

- 当代人物

- 古氏源流

- 中华古氏

- 《古氏通讯》第1期

- 《古氏通讯》第2期

- 《古氏通讯》第3期

- 《古氏通讯》第4期

- 《古氏通讯》第5期

- 《古氏通讯》第6期

- 《古氏通讯》第7期

- 《古氏通讯》第8期

- 《古氏通讯》第9期

- 《古氏通讯》第10期

- 《古氏通讯》第11期

- 《中华古氏》第1期

- 《中华古氏》第2期

- 《中华古氏》第3期

- 《中华古氏》第4期

- 《中华古氏》第5期

- 《中华古氏》第6期

- 《中华古氏》第7期

- 《中华古氏》第8期

- 《中华古氏》第9期

- 《中华古氏》第10期

- 《中华古氏》第11期

- 《中华古氏》第12期

- 《中华古氏》第13期

- 《中华古氏》第14期

- 《中华古氏》第15期

- 《中华古氏》第16期

- 《中华古氏》第17期

- 《中华古氏》第18期

- 公告栏

- 古氏文化

- 传统文化

- 民情风俗

- 寻根谒祖

- 逸闻趣事

- 文学专区

- 胜迹遗踪

- 古氏宗祠

- 陕西省古氏宗祠

- 山西省古氏宗祠

- 江西省古氏宗祠

- 广东省古氏宗祠

- 安徽省古氏宗祠

- 广西省古氏宗祠

- 台湾古氏宗祠

- 古氏组织

- 公益慈善

- 古氏企业

- 古氏分布

- 陕西省古氏

- 世界各国古氏

- 湖北省古氏

- 山西省古氏

- 山东省古氏

- 河南省古氏

- 河北省古氏

- 重庆市古氏

- 安徽省古氏概况

- 四川省古氏

- 古氏祖坟

- 广东省古氏祖坟

- 江西省古氏祖坟

- 陕西省古氏祖坟

海南乐东县古氏宗亲寻根

寻根人:海南省乐东黎族自治县尖峰镇岭头村古氏宗亲

口传祖籍:来自福建省莆田县“甘蔗园村”

迁来时间:待考

先祖名讳:古正义(汉族)

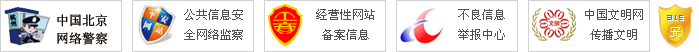

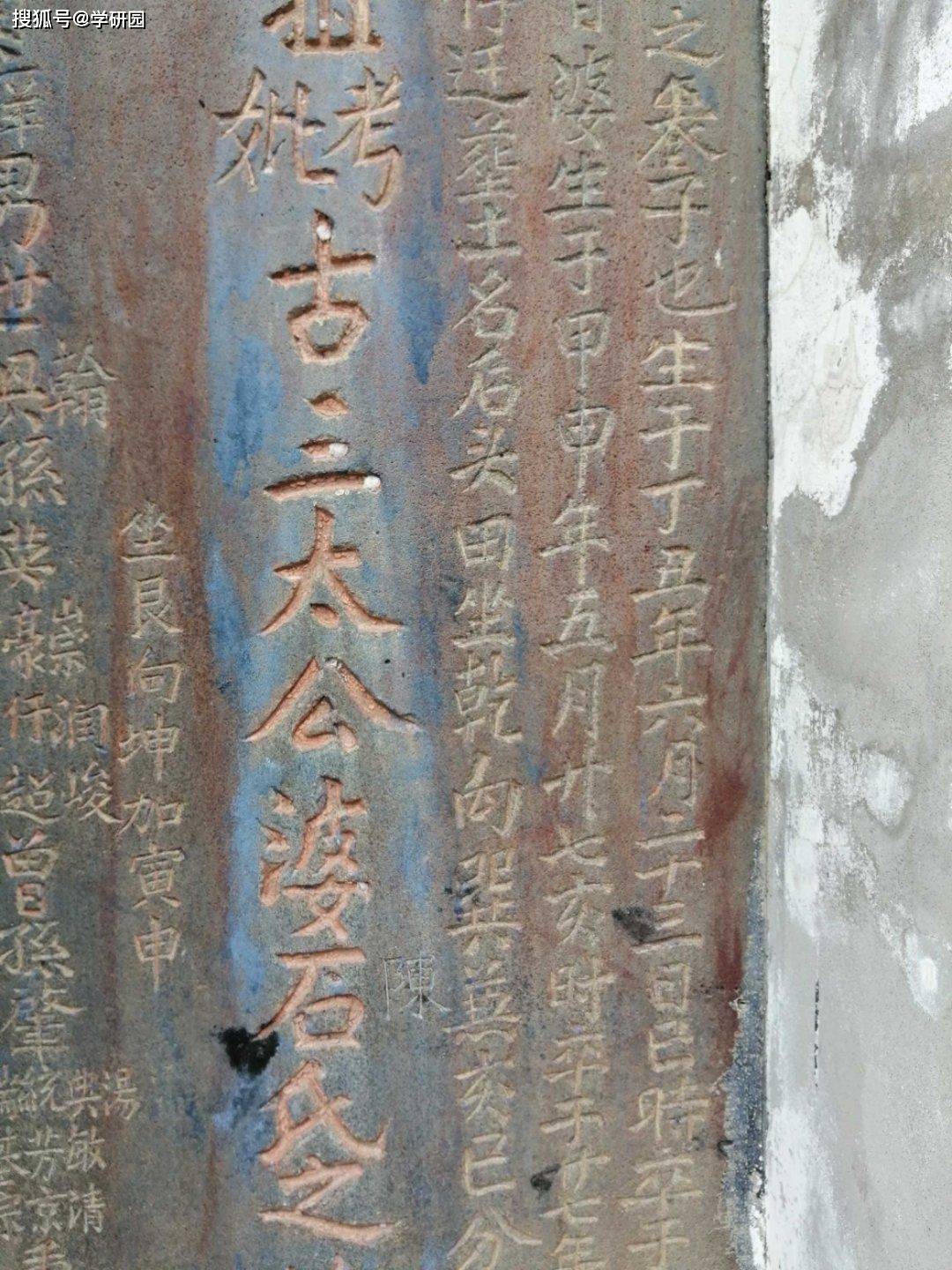

现存史迹:先祖古正义夫妇合葬坟墓

墓碑书:皇清待诰显祖考/妣古三太公婆石氏(在“石”字旁边另刻一“陈”字,应该还附葬有“太婆陈氏”)之坟。

据墓碑文记载,古三太公讳正义,是古文灿的第三子,故称“三太公”。

重立碑时间是清朝道光元年二月二十七日,墓碑上有儿子:庠生古世翰、古世兴、古世凴(凭),以及孙子“英”字辈9人、曾孙“肇”字辈11人的名字,五代信息连起来的字辈排序是“文正世英肇……”

该支系古氏,已传至第12代,以此推算,应该有300-350年时间,也就是清朝康熙年间迁到了海南省乐东县。

请各地宗亲留意:本支在清朝初年是否有迁到海南岛琼海、乐东(当时属于广东省管辖,乐东时称“崖州乐安营”)的,而且同时期兄弟传下裔孙也有10—13代的。

如有线索,请联系——海南古文忠、深圳古小彬

诚挚谢意!

………………

关于广东省、广西壮族自治区、海南省的祖籍源自福建福州府“莆田县甘蔗园村”的问题,经专家学者多年核查走访,实际情况是这样,宋、元时期,莆田有三处种植甘蔗的地方,其中仙游县两处。莆田县也有一处,位于仁德里,今属荔城区西天尾镇澄渚村的周边村落。中唐时期,仁德里澄渚周边为莆田县的一片内海。莆田县为解决人多地少问题,在全省、全国率先构筑海堤,围海造田。南宋时期,木兰陂水利工程引水灌溉,且盐碱地适合甘蔗种植,所以澄渚周边一带围垦地开始种植甘蔗,形成一大片甘蔗园。最初莆田民众因甘蔗产业而临时群居的村庄,叫“甘蔗园村”。这一大片甘蔗园,一直在明清时期,还保留着。从祖籍地“莆田县甘蔗园村”迁徙广东、广西、海南岛及其东南亚的姓氏看,姓氏比较多,有王、孙、李、沈、周、吴、黄、林、马、陈、张、罗、石等十余个姓氏。所以,“甘蔗园村”应该在莆田县仁德里的一个商贸村落。

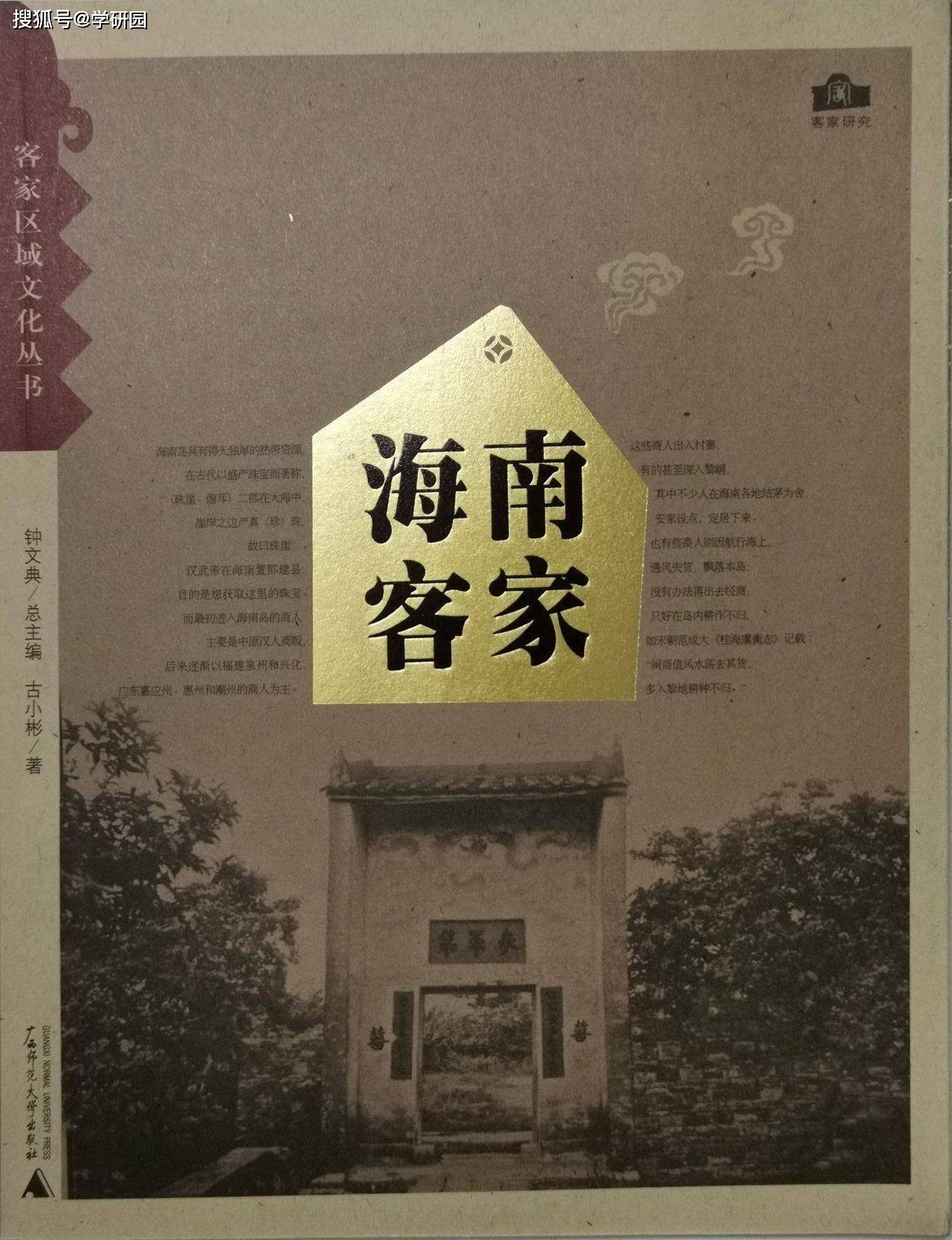

本人(古小彬)在海南省进行客家文化研究时,走村串户进行田野调查,查阅过很多姓氏的族谱,也看了很多姓氏祠堂的祖先牌,发现一个共同现象:海南岛客家人的族谱上明明写着是从广东梅州、惠州、揭阳、江门、高州以及广西、江西等地迁去,却众口一词“自福建迁来”。后究其原因,才知道“客家人”在清朝晚期与本土“临高人”持续械斗多年,深受“仇杀”“追杀”之苦(在本人著作《海南客家》有介绍),而宋朝以后迁入海南岛汉族居民,大都是从福建迁来,由于“福建人”南迁上岛,所操的“闽南话”逐步演变为具有地方特色的海南方言——海南话。故而说是“福建迁来”,一是福建迁来者众,有个“老乡关系”,少受欺凌;二是“甘蔗园”作为商贸村落,迁出的不一定就是“甘蔗园附近居民”,而是类似于明清移民点的“洪洞大槐树”“湖广麻城县孝感乡”“江西泰和鹅掌大坵”等,迁移到大多数是周边、甚至更远些的居民。

因此,本人认为:乐东县古氏家族,祖籍“甘蔗园”可能也是鉴于初来乍到时生存空间、居住环境,而随大众“依靠福建老乡关系、老乡势力”的一个说辞,实际还是从赣南、闽西、粤东等地迁去。

(古小彬)

古小彬著《海南客家》