- 古氏新闻

- 古氏族谱

- 学术研究

- 古氏著作

- 书画专区

- 影视专区

- 古氏人物

- 古代人物

- 近现代人物

- 当代人物

- 古氏源流

- 中华古氏

- 《古氏通讯》第1期

- 《古氏通讯》第2期

- 《古氏通讯》第3期

- 《古氏通讯》第4期

- 《古氏通讯》第5期

- 《古氏通讯》第6期

- 《古氏通讯》第7期

- 《古氏通讯》第8期

- 《古氏通讯》第9期

- 《古氏通讯》第10期

- 《古氏通讯》第11期

- 《中华古氏》第1期

- 《中华古氏》第2期

- 《中华古氏》第3期

- 《中华古氏》第4期

- 《中华古氏》第5期

- 《中华古氏》第6期

- 《中华古氏》第7期

- 《中华古氏》第8期

- 《中华古氏》第9期

- 《中华古氏》第10期

- 《中华古氏》第11期

- 《中华古氏》第12期

- 《中华古氏》第13期

- 《中华古氏》第14期

- 《中华古氏》第15期

- 《中华古氏》第16期

- 《中华古氏》第17期

- 《中华古氏》第18期

- 公告栏

- 古氏文化

- 传统文化

- 民情风俗

- 寻根谒祖

- 逸闻趣事

- 文学专区

- 胜迹遗踪

- 古氏宗祠

- 陕西省古氏宗祠

- 山西省古氏宗祠

- 江西省古氏宗祠

- 广东省古氏宗祠

- 安徽省古氏宗祠

- 广西省古氏宗祠

- 台湾古氏宗祠

- 古氏组织

- 公益慈善

- 古氏企业

- 古氏分布

- 陕西省古氏

- 世界各国古氏

- 湖北省古氏

- 山西省古氏

- 山东省古氏

- 河南省古氏

- 河北省古氏

- 重庆市古氏

- 安徽省古氏概况

- 四川省古氏

- 古氏祖坟

- 广东省古氏祖坟

- 江西省古氏祖坟

- 陕西省古氏祖坟

古氏源流说

一、古公亶父之后

东汉应劭《风俗通义》记载:古公亶父之后因氏焉,古公犹言先公也。

北宋陈彭年等奉诏修撰的《大宋重修广韵》云:周太王去邠适岐,称古公,其后氏焉。

宋古革《新安古氏家谱序》:古氏,盖姬姓也。诗云:古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下。昔,太王居邠,迁岐,称古公,其后,以为姓。

宋古巩《古氏族谱序》:昔太王居邠迁岐,称古公亶父之后,后世子孙,因以为姓。

从姓氏学专著及古氏先贤所撰古氏族谱序,基本上以“古公亶父之后”定论。古公亶父生三子:长子泰伯、次子仲雍、三子季历,三子中,又是谁的子孙后代姓“古”?各有说法。

二、古公亶父长子泰伯、次子仲雍之后

【一说】

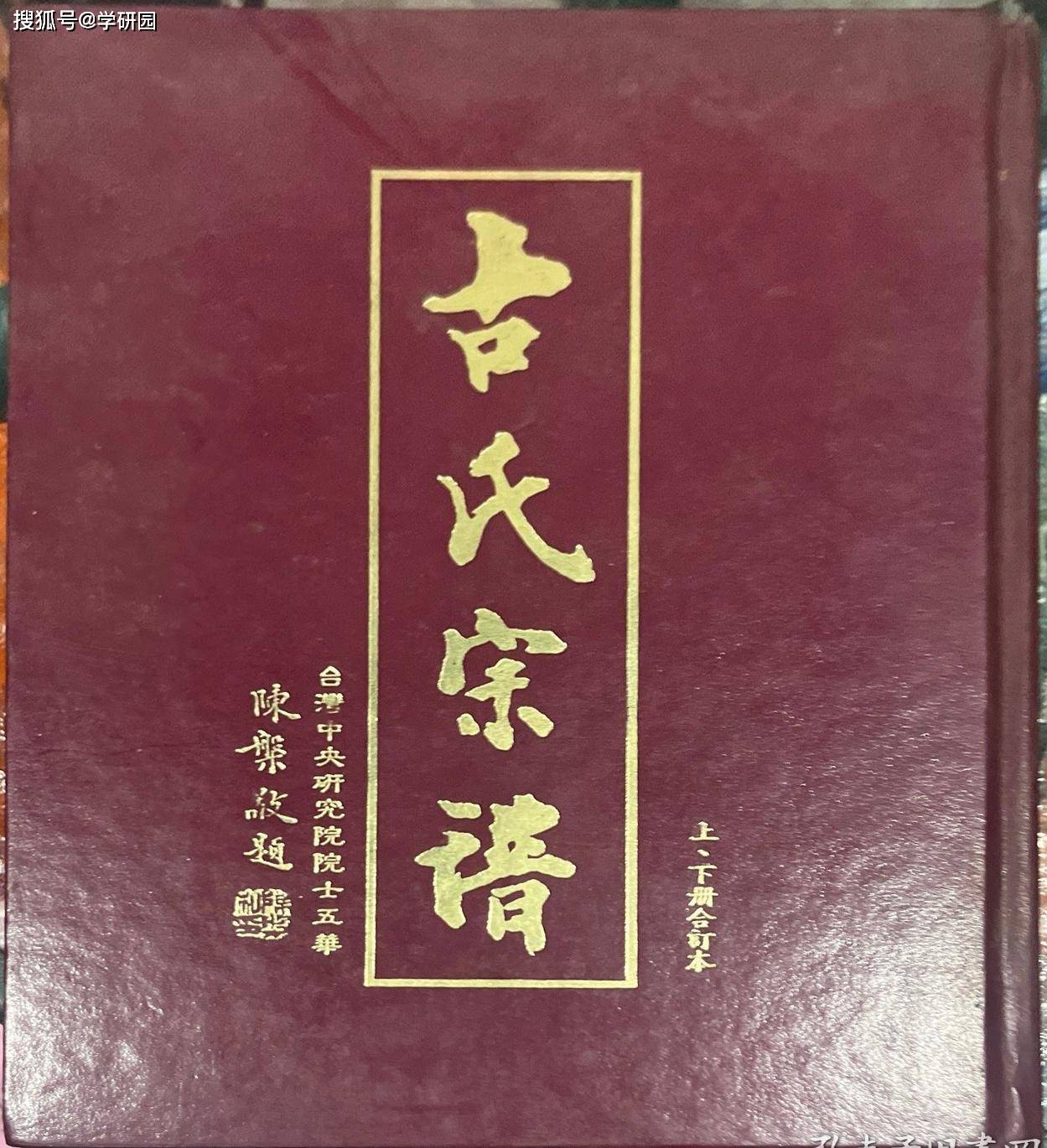

香港古剑锋在1990年主编的《古氏宗谱》第16页写道:“现今中国所有古姓,皆泰伯、仲雍二公之后裔也。”

古剑锋谱

古剑锋谱

但是,古剑锋在同页又写道:“季历乃古公亶父第三子也,生卒年月待后查考。季历篡夺王位后,忌怕后人唾骂,父子商议,允许其子姬娼(即周文王是也),改为姓姬。”

显然古剑锋缺乏对历史及姓氏文化深层研究,因为季历没有篡夺王位;“姬姓”也不是周文王开始因“改姓”得来,而是早在他两千年前的黄帝,“居住在姬水之滨,以姬为姓”(见《国语·晋语》:黄帝以姬水成,炎帝以姜水成,成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜),况且把姬昌的“昌”写成了“娼”。

【二说】

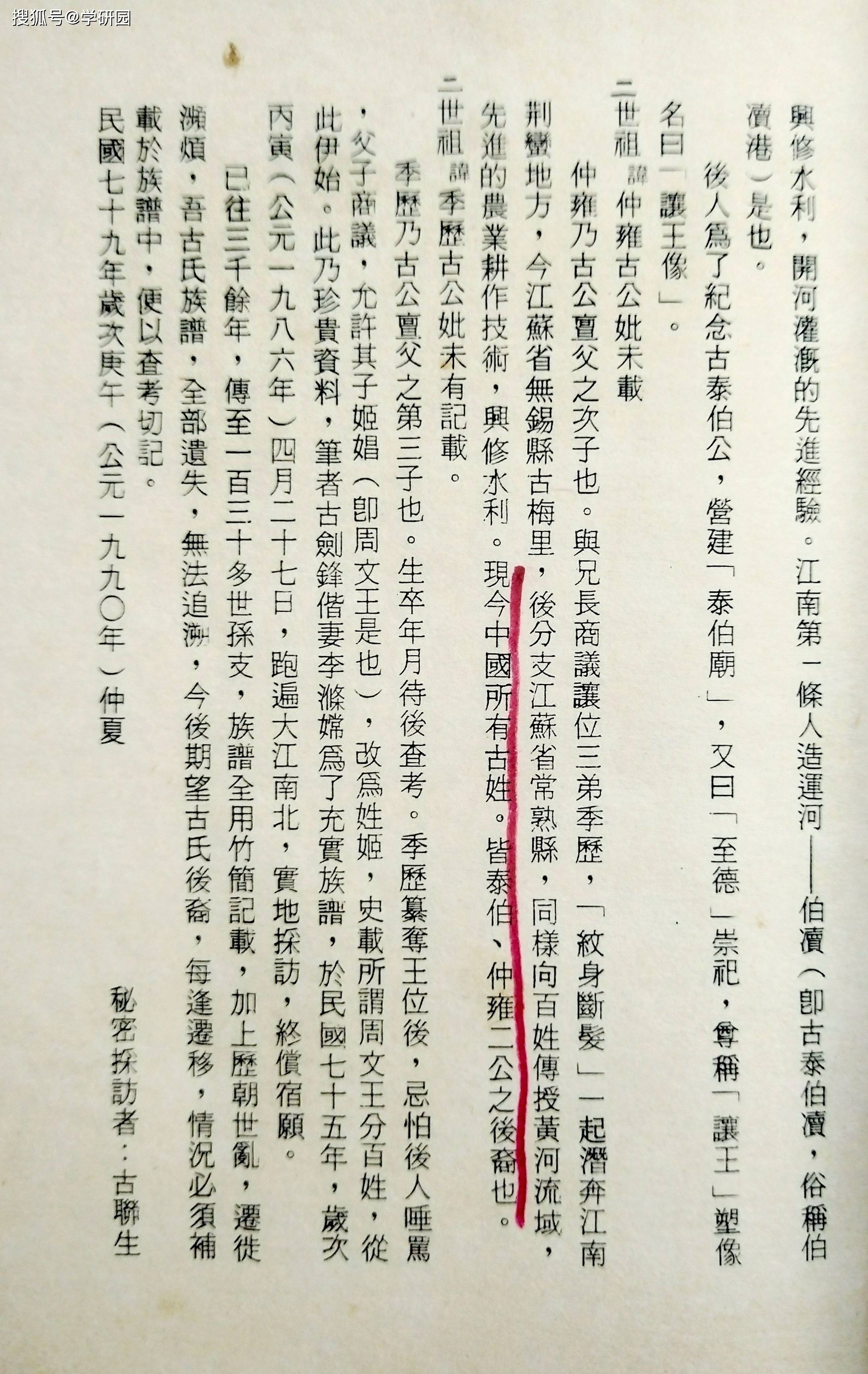

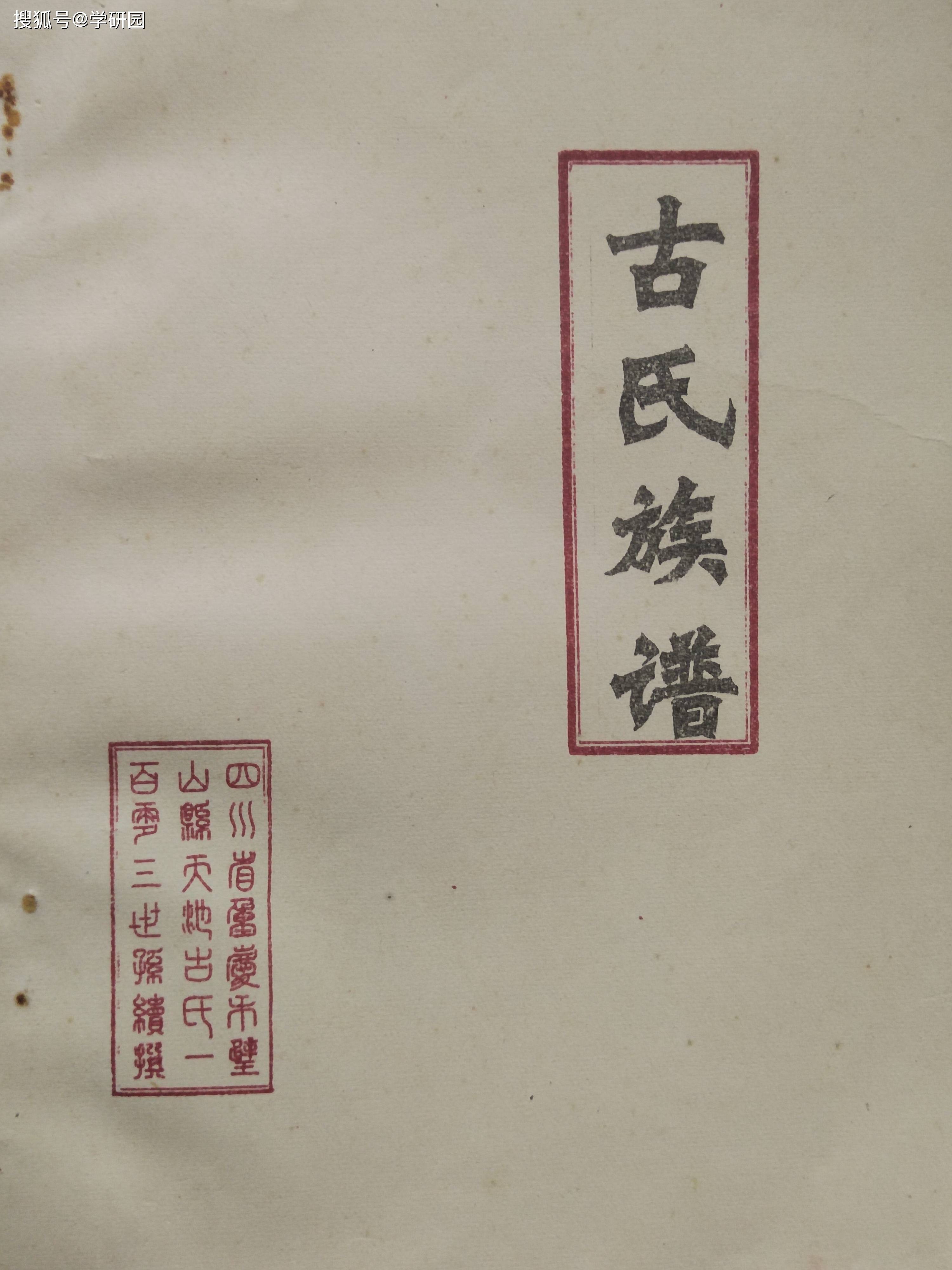

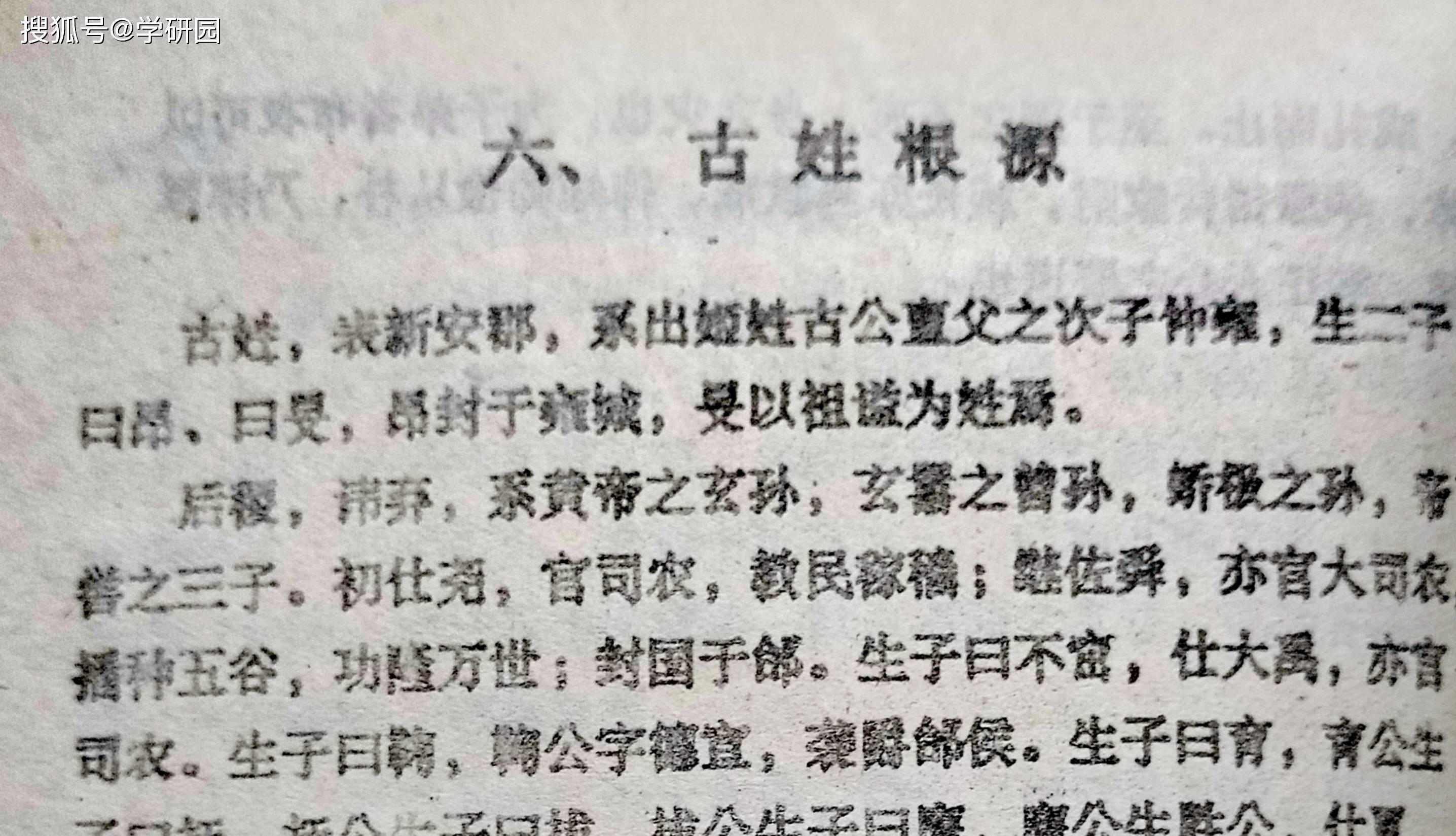

四川古大田(巴县人,四川大学教授、硕士生导师、国际知名的化工机械教育家,2018年逝世,享年99岁)1995年主编的《古氏族谱》,在“图(六)仲雍墓”记述:“仲雍又称虞仲、吴仲,是周太王古公亶父的次子,系古氏一世祖古旻的父亲。泰伯死后,仲雍继位为吴国君主。”在正文第12页“六、古姓根源”中介绍道:“古姓,表新安郡,系出姬姓古公亶父之次子仲雍,生二子,曰昂、曰旻,昂封于雍城,旻以祖谥为姓。”

古大田谱1

古大田谱2

【三说】

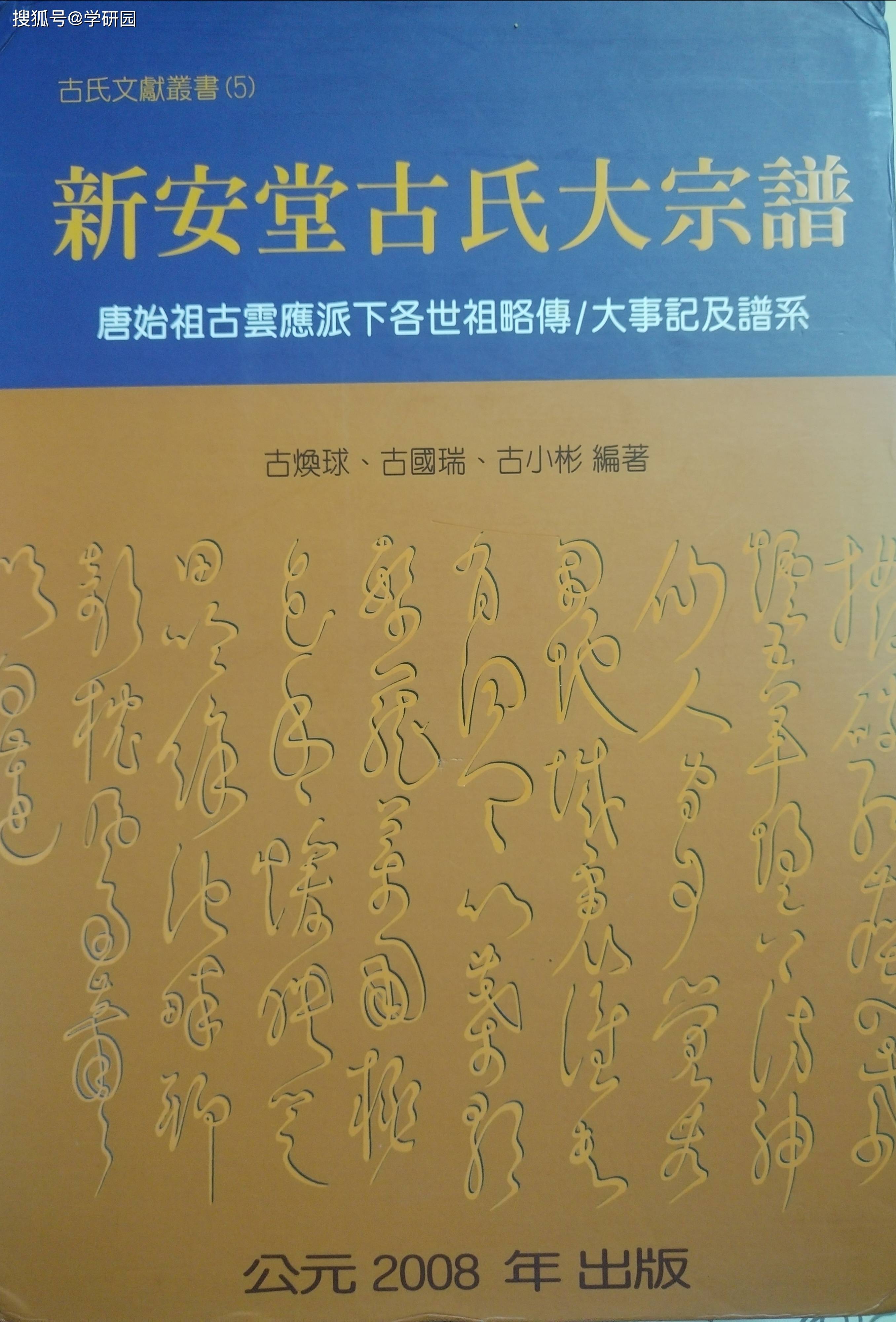

台湾古焕球宗亲(台湾清华大学物理学院教授,祖籍广东省五华县安流镇)在2008年出版的《新安堂古氏大宗谱》第23页 及2020年出版的《古云应派下30世日辉公派谱(即古焕球本支系谱)》第12页均写道:“仲雍,随兄居梅里,泰伯卒后继吴伯,派下共分泰伯、吴、虞、樊、古等五十余姓,其中古氏,以古公亶父之后,因氏焉。”

综上看出,香港古剑锋、四川古大田、台湾古焕球,都认同古姓是“仲雍之后”,也只有古大田教授《古氏族谱》有确指是仲雍次子旻为古姓。

继后,陕西省重点文物保护单位——周三王庙(原周太王祠)也是采用了古大田教授谱本资料,即:仲雍在岐周生三子:长曰昂(封于雍城)、次曰旻(以祖谥“古”为姓)、三曰季简。

中华民族史专家、湖南省社会科学院炎黄文化研究所所长、中国汉民族学会副会长何光岳(著名的历史学家,中华民族史、中华姓氏源流史专家,国家级有突出贡献的专家)、华夏姓氏源流研究中心副主任林学勤(全国百佳优秀出版工作者、编审、作家,主持了《世界历史》38卷本、《江西通史》11卷本的编辑出版,策划主持了《中华姓氏文化系列丛书》的编写与出版)等姓氏文化研究专家也认同此说,认为“吉光片羽,难为珍贵”,并亲自主持出版了2002年古小彬将 古大田教授《古氏族谱》源流部分 引用编入的《古姓史话》(中华姓氏史话丛书之一,林学勤担任总策划、何光岳担任主编,江西人民出版社出版)。

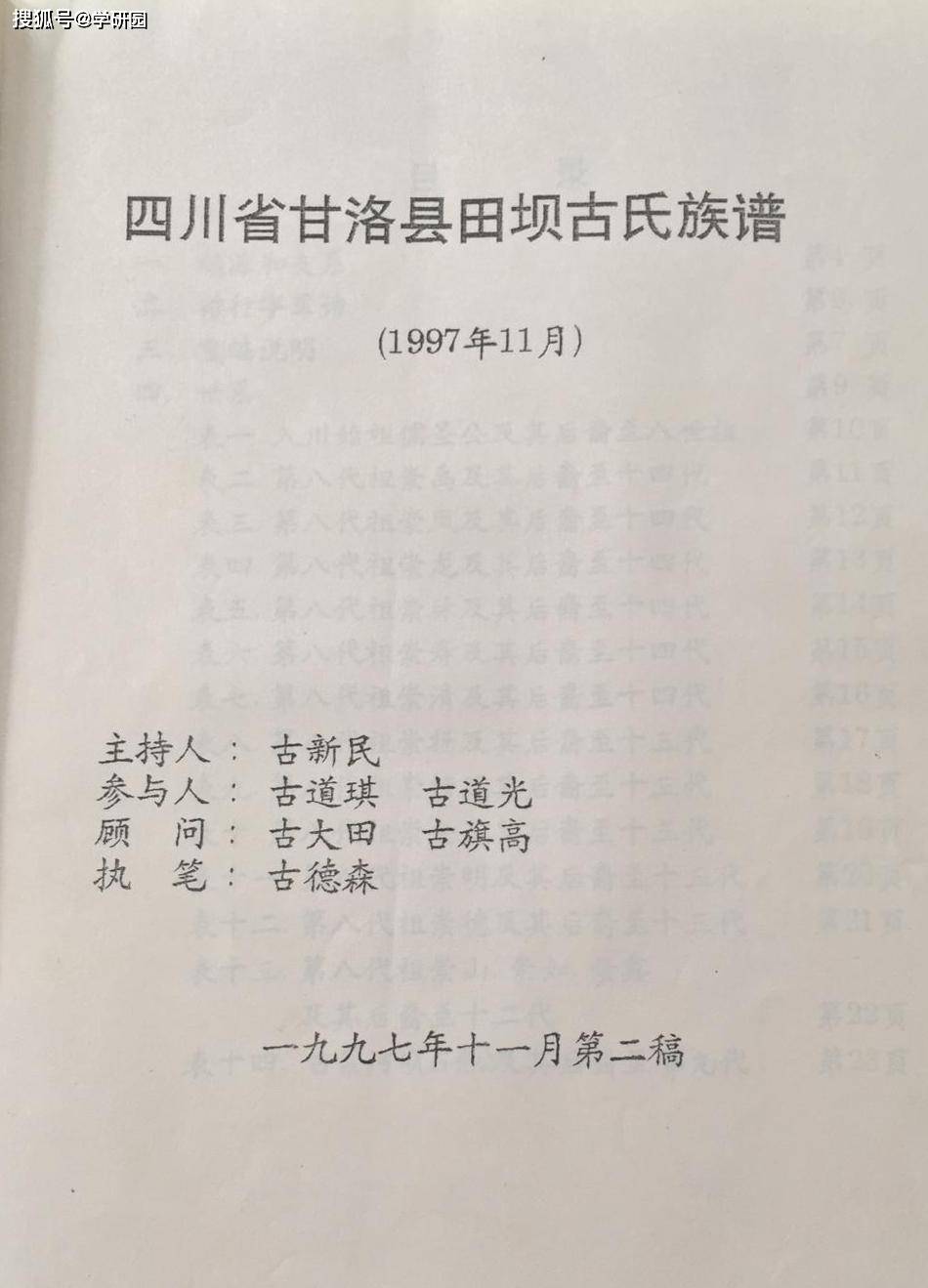

古大田教授也是1997年《四川省甘洛县田坝古氏族谱》顾问,该谱主持人是四川古鸿的父亲古新民宗亲。

甘洛古姓谱

质疑者普遍认为“旻”在《史记》无记载,难辨真假。

就在目前关于采药昆仑石刻的问题上,《光明日报》2025年06月30日08版刊载了复旦大学出土文献与古文字研究中心主任、博士生导师 刘钊教授《再论昆仑石刻》一文,他特别强调:“不能认为凡是见于《史记》的就可信,不见于《史记》的就可疑。《史记》只是代表“一家之言”的历史著作,从出土文献和考古资料看,实际有或该有而《史记》没记或漏记的不知凡几,就算是《史记》记了的,也不一定是事实,譬如项羽火烧阿房宫一事,经考古发掘证明,就很可能属于子虚乌有。”

今举一例,《史记》只记载了仲雍生一子:季简。但是,在全国重点文保单位的江苏无锡梅村泰伯庙内吴王雕塑中,有这么一段文字:

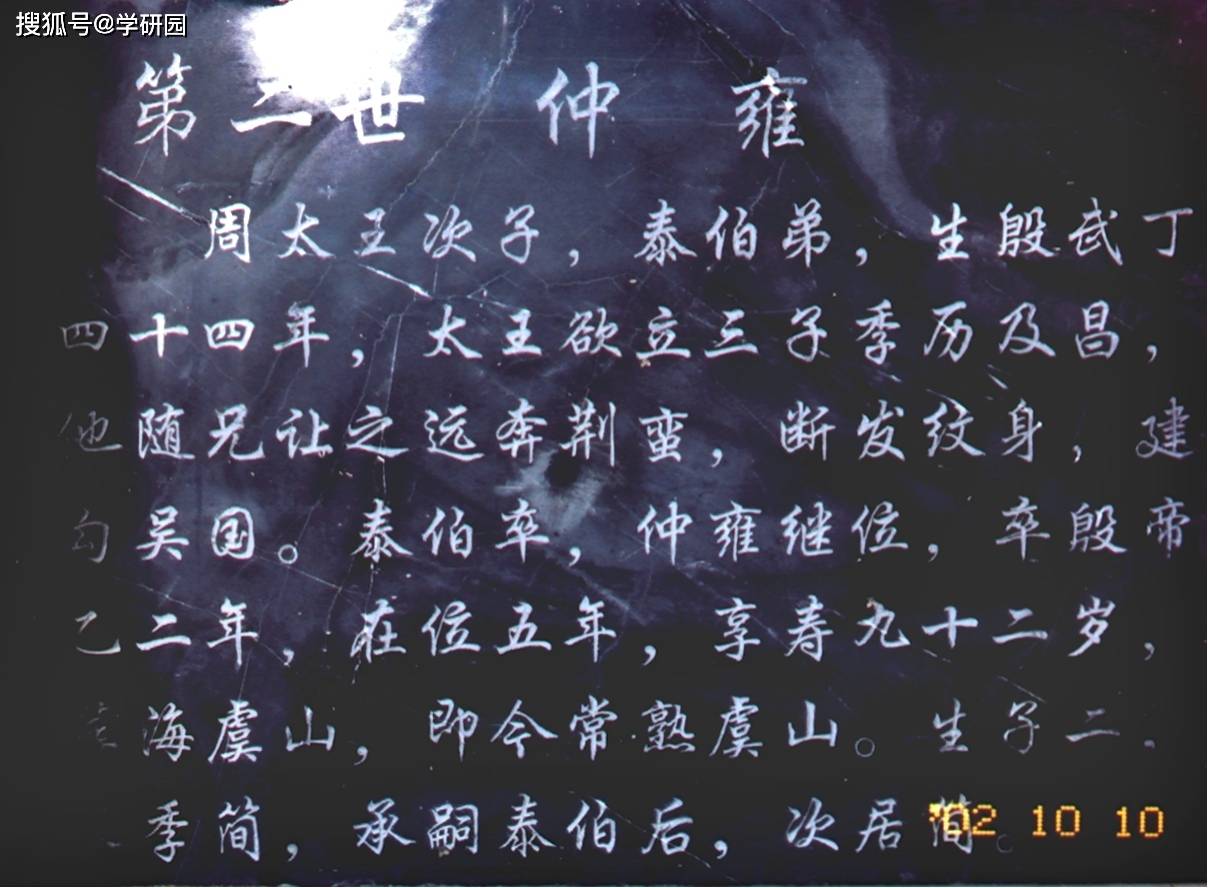

第二世 仲雍

周太王次子,泰伯弟,生殷武丁四十四年,太王欲立三子季历及昌,他随兄让之远奔荆蛮,断发纹身,建句吴国。泰伯卒,仲雍继位,卒殷帝乙二年,在位五年,享寿九十二岁,葬海虞山,即今常熟虞山。生子二,长季简,承嗣泰伯后,次居简。

仲雍

这里的“次子居简”,也是《史记》未记载之人物,但在全国重点文保单位的“泰伯庙”内就有塑像刻碑文字。还是应了那句“不能认为凡是见于《史记》的就可信,不见于《史记》的就可疑。”

况且古代生育观与现在同,季历作为古公亶父的第三子,已经生儿(姬昌)育女了,作为长子泰伯、次子仲雍在岐山时期怎么可能不结婚?不生儿育女呢?如果泰伯、仲雍确实没有生育能力,那么在江南又怎么会生下“季简”、“居简”呢?

(仲雍塑像)

(仲雍塑像)

再举一例,央视十二台《法律讲堂(文史版)》2024年9月30日播出了之中国海洋大学党委宣传部部长、新闻发言人 陈鷟教授 主讲的《礼法印记(1)——牧野之战》,他是这样介绍的:“古公亶父对周的进一步兴旺,充满了期待,他在选择接班人的时候,直接看中了孙子辈中的人物昌,也就是后来的周文王。”

从陈鷟教授介绍的“孙子辈中”可以看出,古公亶父当时在岐周宫中确实不止“姬昌”这一个孙子,仲雍在岐周是有子女的。

三、古公亶父三子季历、传周文王之后之后

【四说】

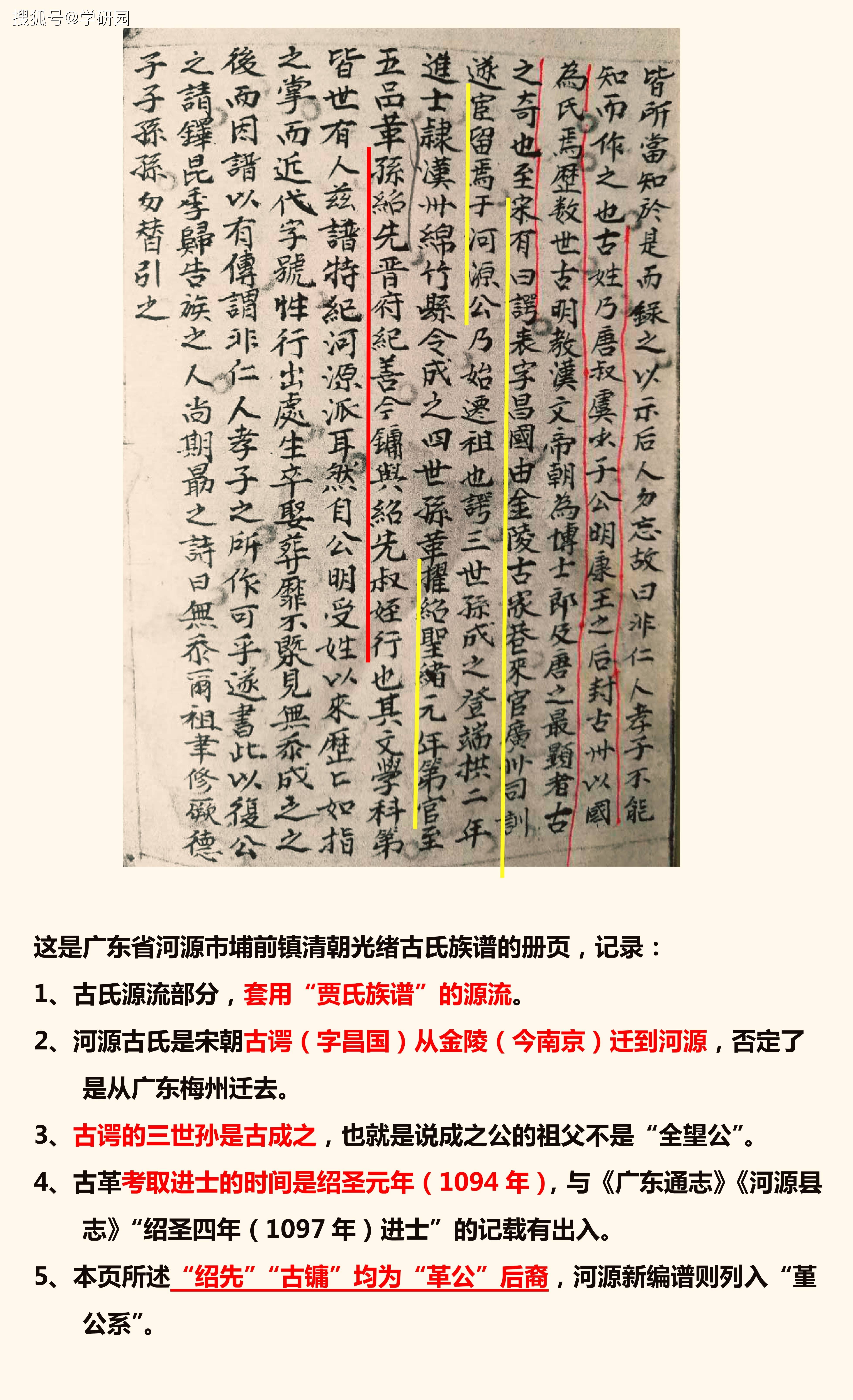

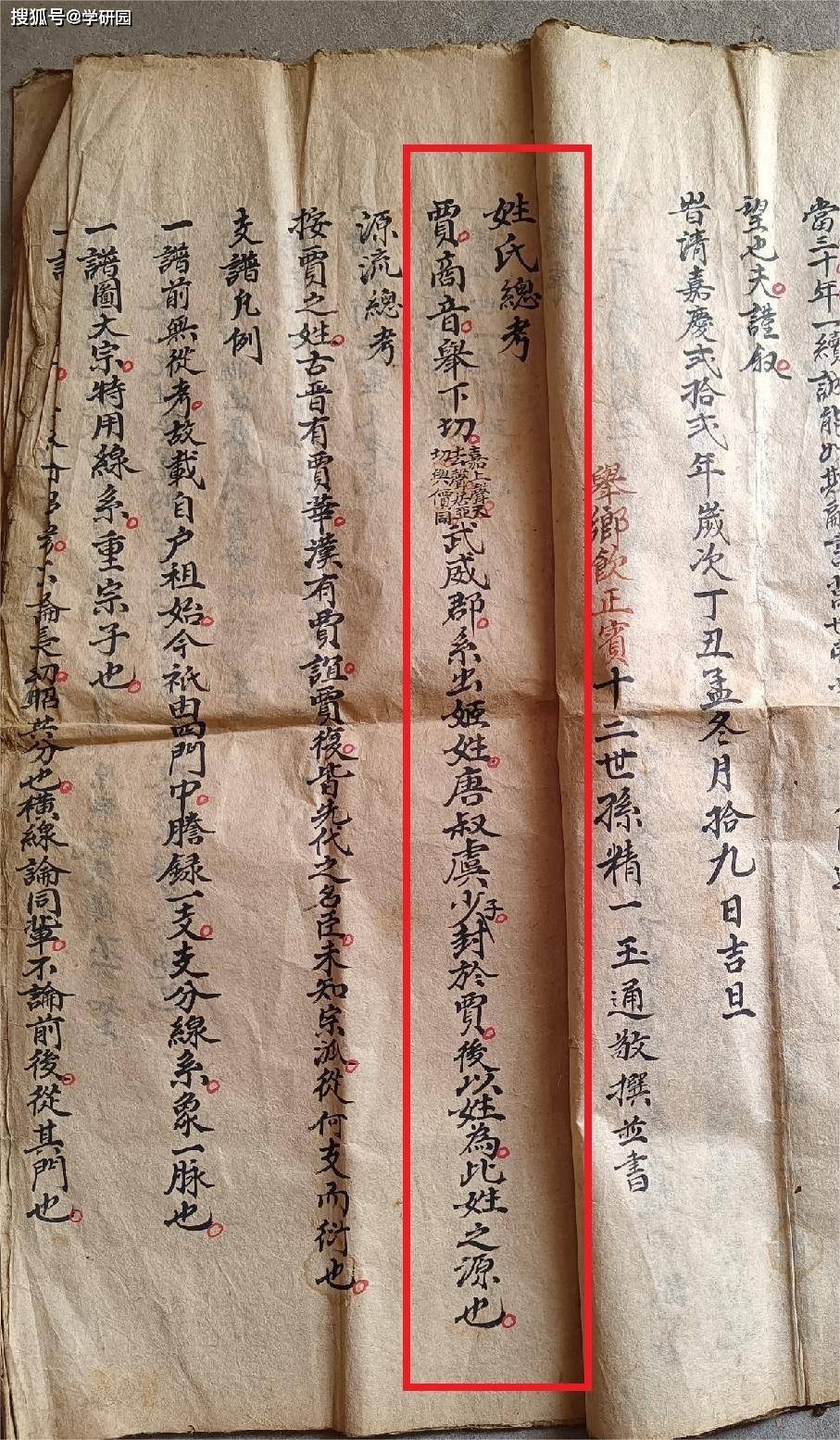

清朝广东省河源县(今河源市)堇公系《古氏族谱》记载:“古姓,乃唐叔虞少子公明,康王之后,封古州,以国为姓焉。”

经核实,这是“贾姓”来源。“贾”是多音字,一音“j i ǎ”,一音“g ǔ ”,在姓氏中应读“j i ǎ”。据《新唐书·宰相世系》记载:“贾氏出自姬姓。唐叔虞少子公明,康王封之于贾,为贾伯,河东临汾有贾乡,即其地也,为晋所灭,以国为氏。”清朝嘉庆年间《贾氏族谱》也记载:“贾,商音,举下切,武威郡,系出姬姓,唐叔虞少子封于贾,后以为姓,此姓之源也。”

河源古氏谱

贾氏谱

【五说】

四川古鸿在他父女的著作《周原姬姓六国封地考证与古氏起源考证》第137页这样写道:“笔者从史墙盘受到启发,猜出古氏族人的始祖可能就叫‘古’这个名字。据此查证青铜器铭文,遂成此文。”

而这位叫“古”的青铜器铭文原文是(个别铭文是异体字,电脑无法输出,用现代同义字代替):隹正月初吉,庚寅,王在康宫,格于大室,荣伯入佑古,即位。王呼内史,尹册命古。王曰:古,命汝作服,赐汝金车、旂、缁芾、幽衡。古敢对扬天子丕显休,用作朕考簋,古其万年,子子孙永宝用。

关于“作服”的本义,“作”是担任、掌管的意思;“服”指官职、职事,在西周金文中常指为王所服之役事,即具体的职务、官位(有学者解释为掌管车服器用的官职)。

广西师范大学历史文化与旅游学院叶先闯博士《新见与西周荣氏家族相关四器年代及史实小考》中提到:从铭辞形式与内容来看,器铭主要记载的是某年正月庚寅这一天,周王在康宫大室,由荣伯担任傧右引介“古”接受册命,并赏赐给古金车、幽黄等物品,古盛扬天恩,做了纪念其死去父亲的宝簋,并希望其子孙能永远宝用。其中“命汝作服”一句,于金文中十分少见,这里“服”或当理解为“职事”,《尔雅·释诂》曰:“服,事也”。犹如金文中常见的“更(赓)某服”即相当于继承某个人的职位或职事一样。

古鸿将“作服”错误地翻译成“出服,并备注为“更换姓氏””,更是估摸着他是“姓姬、名古”,出服后为“古”姓,所以说是“猜出来”的。

以上两说,问题很清晰:一是清朝河源堇公系《古氏族谱》,“贾、古”不分,将周文王后裔的“贾姓来源”,套为“古氏来源”,贾冠古戴。二是古鸿“猜出来”之说,他自己都不敢断定。

其实出土带有“古”字的商周时期青铜器很多,如:北京故宫博物院“古伯尊”、上海博物馆“古父已卣”,以及“亚古簋”“亚古父己卣”“亚古父己觚”“亚古父己角”“亚古父己盉”等等。

古父己卣,现存上海博物馆

古父己卣,现存上海博物馆

古伯尊,北京故宫博物院藏

不管是香港古剑锋、四川古大田、台湾古焕球都认同的“古姓是仲雍之后”,还是四川古鸿认同的“古姓是季历之后”,这些在《史记》、梅县《古氏族谱》、河源《古氏族谱》、五华《古氏族谱》或四川《古氏族谱》也是未有明确记载。本来对于家族历史里的不同问题有不同看法,应该按照百花齐放,百家争鸣,求同存异的原则来相处,而不是像梅州河源惠州“某些古氏小人”拉帮结派的做法那样,对不同己见的人进行捏造是非、制造假象、“往死里整”,然后再“口诛笔伐、网络人身攻击、视若仇人”。何苦呢?请换位思考。