- 古氏新闻

- 古氏族谱

- 学术研究

- 古氏著作

- 书画专区

- 影视专区

- 古氏人物

- 古代人物

- 近现代人物

- 当代人物

- 古氏源流

- 中华古氏

- 《古氏通讯》第1期

- 《古氏通讯》第2期

- 《古氏通讯》第3期

- 《古氏通讯》第4期

- 《古氏通讯》第5期

- 《古氏通讯》第6期

- 《古氏通讯》第7期

- 《古氏通讯》第8期

- 《古氏通讯》第9期

- 《古氏通讯》第10期

- 《古氏通讯》第11期

- 《中华古氏》第1期

- 《中华古氏》第2期

- 《中华古氏》第3期

- 《中华古氏》第4期

- 《中华古氏》第5期

- 《中华古氏》第6期

- 《中华古氏》第7期

- 《中华古氏》第8期

- 《中华古氏》第9期

- 《中华古氏》第10期

- 《中华古氏》第11期

- 《中华古氏》第12期

- 《中华古氏》第13期

- 《中华古氏》第14期

- 《中华古氏》第15期

- 《中华古氏》第16期

- 《中华古氏》第17期

- 《中华古氏》第18期

- 公告栏

- 古氏文化

- 传统文化

- 民情风俗

- 寻根谒祖

- 逸闻趣事

- 文学专区

- 胜迹遗踪

- 古氏宗祠

- 陕西省古氏宗祠

- 山西省古氏宗祠

- 江西省古氏宗祠

- 广东省古氏宗祠

- 安徽省古氏宗祠

- 广西省古氏宗祠

- 台湾古氏宗祠

- 古氏组织

- 公益慈善

- 古氏企业

- 古氏分布

- 陕西省古氏

- 世界各国古氏

- 湖北省古氏

- 山西省古氏

- 山东省古氏

- 河南省古氏

- 河北省古氏

- 重庆市古氏

- 安徽省古氏概况

- 四川省古氏

- 古氏祖坟

- 广东省古氏祖坟

- 江西省古氏祖坟

- 陕西省古氏祖坟

更正四川新都区木兰寺古氏入川前谱

■ 古小彬(古氏文化促进会深圳理事会执行会长,海南省儋州市客家联谊会创始人之一/常务副会长,《海南客家》著者、《海南客家姓氏渊源暨人物录》编著,福建客家研究院特邀研究员、古家酒业(深圳)有限公司董事长、《古氏史志》总编辑)

早在29年前的1997年,我在四川省成都市新都县采集古氏史料时,获知新都县木兰寺古氏从广东省嘉应州长乐县(今梅州市五华县)迁去,开基祖是古荣先之子古新元、古新民两兄弟。

据新都宗亲介绍,古新元、古新明兄弟于清朝乾隆元年(1736年)入川插占,次年不远万里回到原籍广东省五华县,将父亲荣先公遗骸(头、牙骨少许),背到四川新都,搭建于木兰山古家老院子的茅屋旁安葬。

至于古新元、古新明父亲“古荣先”属于哪个支系?限于当时可查资料匮乏,无法查证。那时正好与台湾古国瑞宗亲联系密切,国瑞宗亲祖籍广东省五华县梅林镇琴口村,属于宋朝进士古巩支系、十三世琢贯公后裔。经查找,琢贯公后裔恰好有“荣先公”,属于26世,且在荣先公下面未再续接族谱,当时研判应该就是这位“荣先”,入川后未再续接族谱是很正常的,所以将古新元的父亲古荣先,衔接在十三世祖琢贯公支系。

近年来,随着更多古氏旧族谱的呈现,古氏资料逐渐丰富,对清初迁到四川新都县木兰寺的古新元之父“古荣先”也有更准确的资料记述:不属于十三世祖琢贯公后裔,而是十三世祖琢明公的裔孙;也不是26世,而是27世;乾隆元年自五华县安流镇文葵村入川。

今依照四川古氏族谱(清朝手抄本)对此前错误衔接的新都古氏荣先公资料予以更正。

(古氏十二世祖政公祠 / 古小彬 摄影)

(古氏十二世祖政公祠 / 古小彬 摄影)

(古氏十二世祖政公祠 / 古小彬 摄影)

(古氏十二世祖政公祠 / 古小彬 摄影)

十三世:琢明,政公长子。配张氏。生四子:长子文吉,次子文昌,三子文富,四子文贵。

十四世:文富,谥端雅,琢明三子。配凌氏。继配刘氏。续配胡氏。生一子:德兴。

十五世:德兴,文富之子。配李氏。继配曾氏。生二子:长子原谅,次子始宗。

十六世:原谅,德兴长子。配曾氏。生一子:彦成。

十七世:彦成,谥法彪,原谅之子。配颜四院。继配陈满娘。生二子:长子富,次子贵。

十八世:富,谥法富,彦成长子。配张氏,谥法福。生四子:长子元,次子亨,三子利,四子贞。

十九世:元,谥法元,富公长子。配余氏,谥法清。生六子:长子浩,次子深,三子渊,四子澄,五子清,六子淙。

二十世:澄,谥法澄,元公四子。配赖氏,谥妙妃。生三子:长子玉珠,次子玉全,三子玉正。

廿一世:玉全(有族谱写作“玉金”),澄公次子,葬于晒禾石。配蔡氏。生一子:上宜。

廿二世:上宜,玉全之子,葬于晒禾石,与父同葬。配冯氏,葬于长洋嶂。继配罗氏。续配廖氏。生三子:长子雍,次子熙,三子善。

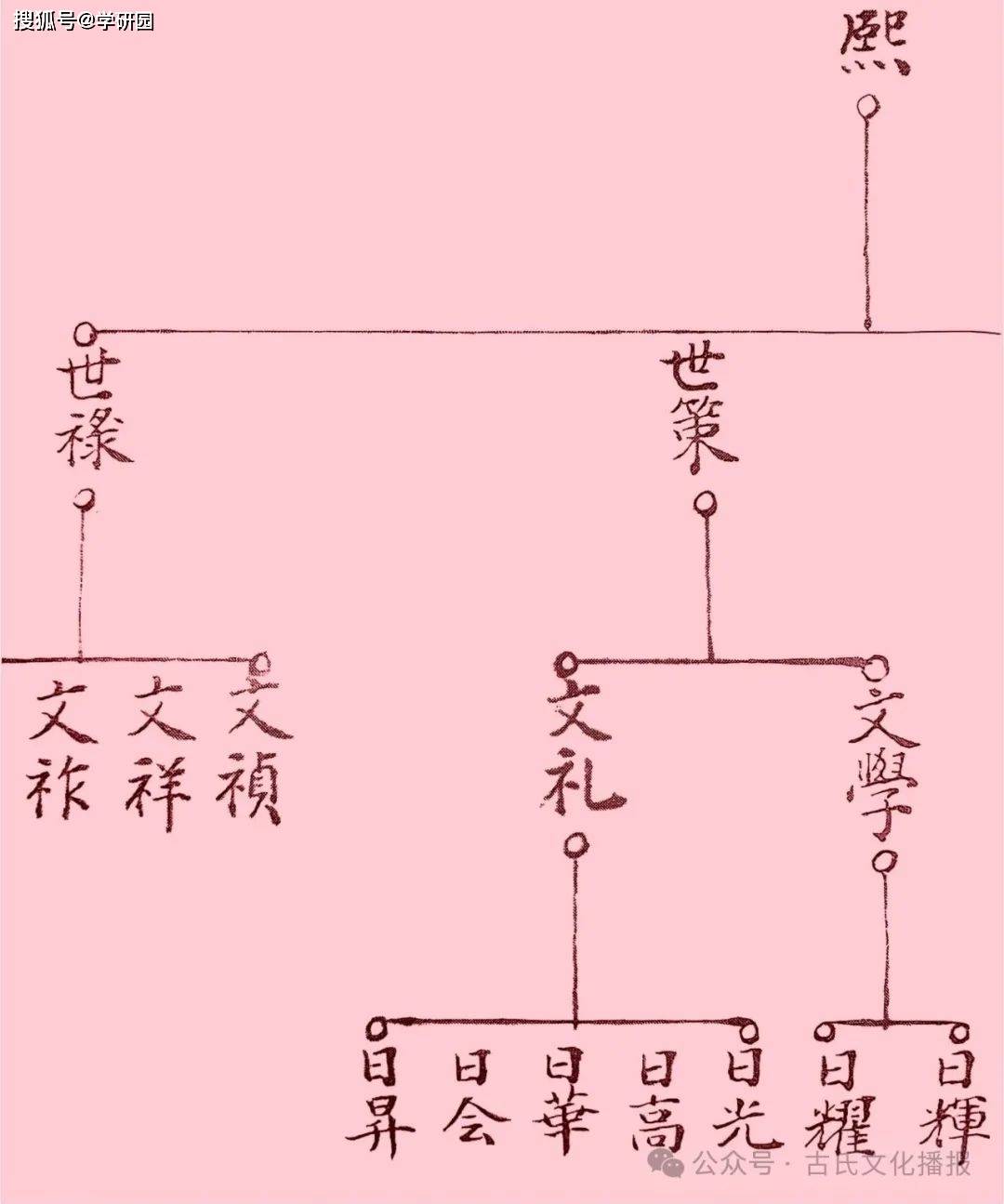

廿三世:熙,上宜次子,葬于员墩上。配陈氏,与丈夫合葬。继配张氏,葬于天花塘面。生五子:长子世经,次子世纶,三子世表,四子世策,五子世禄。

廿四世:世策,熙公四子,葬于滴水陈三坡。配陈氏,葬于梅林。生二子:长子文学,次子文礼。

廿五世:文礼,世策次子,葬于梅林镇打铁塘子。配丘氏,葬于梅林斋公庵。生五子:长子日光,次子日高,三子日华,四子日会,五子日昇。

廿六世:日昇,文礼五子。配□氏。生一子:荣先。

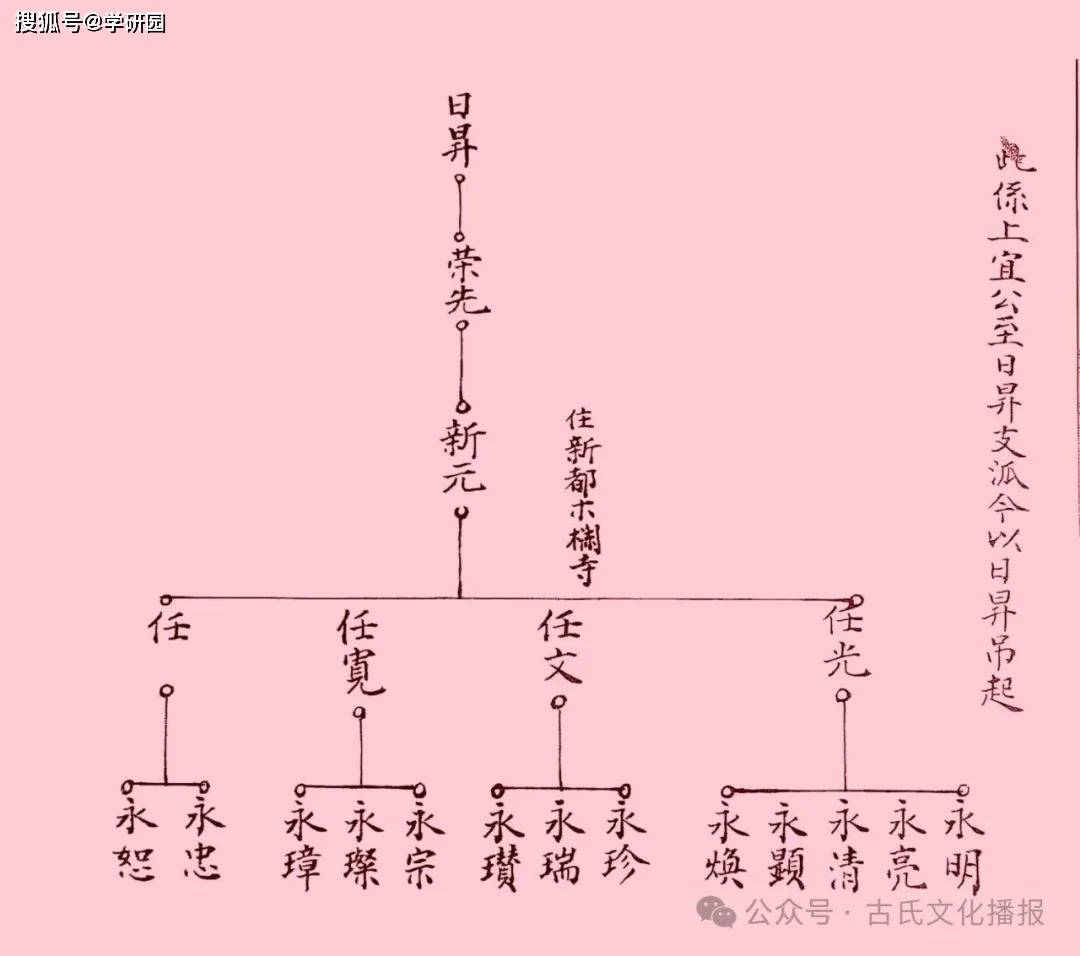

廿七世:荣先,日昇之子。配□氏。生一子:新元(应该生二子:新元、新明才对,不知为旧族谱何未记载“新明”)。

廿八世:新元,荣先之子,迁居四川省成都新都县木兰寺。配□氏。生四子:长子任光,次子任文,三子任宽,四子任开(“任开”之名在旧谱空缺,今依照新都新编《古氏族谱》录入)。

廿九世:任光,新元长子。配□氏。生五子:长子永明,次子永亮,三子永清,四子永显,五子永焕。

廿九世:任文,新元次子。配□氏。生三子:长子永珍,次子永瑞,三子永瓒。

廿九世:任宽,新元三子。配□氏。生三子:长子永宗,次子永璨,三子永璋。

廿九世:任开,新元四子。配□氏。生二子:长子永忠,次子永恕。

直系世代祖公(1—28世祖):

云应→浩公→均公→礼公→蕃公→全望→延绶→成之→宗悦→凤仪→巩公→政公→琢明→文富→德兴→原谅→彦成→富公→元公→澄公→玉全→上宜→熙公→世策→文礼→日昇→荣先→新元、新明→

【资料链接】

成都市新都区木兰镇境内西北角的木兰村,形似卧牛蹲伏在一马平川的川西平原东缘,而木兰村则呈一直线沿山丘南麓展布。木兰村办公地建于木兰寺侧。1956年前,木兰村是新都县木兰乡政府所在地,现其住地建筑物保存完好。该村北交泰兴镇凉水村,南靠江西村,东邻泰兴镇美泉村,西邻三河镇龙门村和龙伏村。有耕地1639亩,生产作业组11个,人口2035人,其中,客家为98%。主要客家姓氏有白、黄、曾、刘、林、冯、古等。其中古氏主要居住于2组,另7、8组有少量分布,总人数近100人。木兰村内与客家创业有关的地名有包家堰和古家大堰。

附录:巩公后裔新元公支系古家祠堂概况

整理者:古松元

大约在公元1870年左右,由入川四世祖公古成栋、古成标,从新都区木兰山浅丘迁至成都坝区置业,充分发挥天时地利人和的有利条件,开展经营活动,既种粮食,又发展经济作物,烟草生产,开展农村副业产品加工,又收购水碾服务加工,多种经营聚集了较多的财富,除买田购地外,集资白银数十万两,修建洪水碾仿古建筑古家祠,五个天井,七八十间房子,气势不凡,既供奉先祖,又开展文化活动,还有书画陈列室,供子孙写诗作画用,环境优美。雕花窗光线明亮,名贵珠兰散溢香,敬先祖你来我往,树遗风后代荣昌。

“吉”字悬堂中,宗亲情愈浓。

祠堂是祭祖的活动中心,育人教子的学校,继承先祖美德的教育基地,催人奋进的航标。

祠堂门联:

系开北魏家声远;

派衍新安世泽长。

横额:太王家风。

20世纪八十年代先后被拆除,众孙挥泪叹惜乎。